艺术家冉.卡泽的公共空间艺术品

如何根据环境创作?

在上海,卡泽做了一件很有意思的雕塑。雕塑所在地是原来上海造船厂的入口,周围是浦东著名的金融中心,包括上海金融街的一期工程以及紧邻黄浦江的双子塔。卡泽以白玉兰树为原型,让树结出许多人参果一样的果实,大小不同。“白玉兰是上海市花,结出的果实意指上海的白领们。”

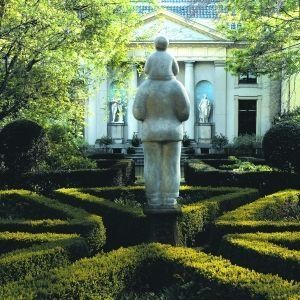

卡泽还给位于上海金融中心的一家会所做了一座雕塑。为了营造会所的概念,卡泽在雕塑的银山上做了两个人物。有意思的是,如果朝会所方向看,感觉是大人环抱着小孩儿,如果朝着城市方向看,则是小孩儿搂着大人。卡泽说,做这个雕塑的初衷就是为了挡住会所前的通风井,“通风井非常煞风景,又没办法挪走,只能在通风井的门口造个山,把它挡起来。”

如何对待不同理解?

对许多艺术家来说,权衡自己的设计理念和需求方的要求,是件很困难的事,“从技术层面来说,一件作品,特别是公共雕塑,要好看,还要保证10年、20年的使用期。从视觉艺术角度看,作品的灵感可以来源于任何地方,我们也要打开思路,接受各种意见和批评,权衡其是否会帮助创作。”

面对一件艺术品,不仅仅是需求方会对作品的含义产生误解,即使是大众,也会根据自己的感受对作品产生各种各样的理解。对此,作者是否愿意以文字或讲解的方式,表达创作初衷呢?“不管是画家、雕塑家,还是音乐家,他们的作品传达出的含义,对观众来说是不定的。”卡泽说,如果有人看到作品并根据自己的理解进行解读,艺术家只需要回答“对”、“很好”、“没错”。