对于古建筑修复改造,Franca认为有一点很重要,就是思考房子的特点和设计师面临的现状。也许这就是瑞士人或者西方人做事极致专注的独特之处,而这也是我们中国设计师所需要的一种精神。

站在“瑞华庭院”的废墟里,Franca审视着这座老房子的每个角落,一砖一瓦一柱一梁。根据她以往的经验,总是将这一步放在具体测量时才执行,因为要想将房子的现状精准地画出来,必须先了解房子的构造。“只有当你完全理解了一座房子,你才可以用适合它的独特方式去改造它”。

她认为,将自己喜欢的设计方法强加给建筑是错误的。虽然积累的设计案例能给予灵感,但我们必须为每座建筑寻找它独特的信条。这就是要花时间的原因,但这种付出与收获是成正比的。

一切其实很难,这里人做事永远都是“也许”“还可以”“也凑活”。

雍容淡雅背后,辛酸历历在目。在这里,做事的人总是对你说“也许”、“大概”、“还可以”、“也凑活”,而这对于一个习惯于“1加1一定等于2”的瑞士人来说,太难了。据Franca介绍,瑞华庭院改造的最大难题就是与工人们的沟通。

开始的对抗----“这个外国人好麻烦”

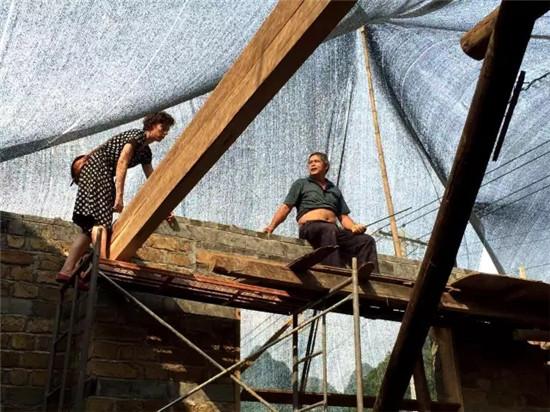

在瑞士,工人们都是按照图纸进行施工,而在中国,农村盖房子全凭经验,工人们根本不看施工图,Franca每次在工地巡查时都会发现差错。

比如在砌带窗框的新墙时,她将垒砖方法落到图纸、具体到每块砖的布置和尺寸,但结果每个工人砌的墙都有偏差,前墙窗框位置的水平线比后墙矮,最后只能改变窗框的大小。当Franca生气地指出来时,却被工人们毫不在意地撂下一句“那个地方的某个材料没有了,我们就自己改了。”她感到太不可思议了,“如果在瑞士,工人们一定会打电话问设计师的意见,而不是自行修改。”

还有一次,Franca发现工人砌的墙斜了,指出时却被回应“没有关系,捶捶就好”,在坚持要把斜墙推掉后,工人们便嘟囔着“这个城里的女人好烦”、“你们外国人搞不懂我们中国人的房子”、“这样可以了,这里不是你们瑞士,要求没有那么高” 。

逐渐的理解----“可以的,但是你这样要求我们会做得慢”

类似的冲突时常发生,但Franca最终还是适应了“中国设计师”的身份。在这里,一切皆有可能,任何事情都会发生,设计师的要求和标准都是扯淡,最终决定权在于工人的要求和标准。

她开始适应着“遇雨躲雨,遇风躲风”的农村工人,做好随时出差错的心理准备,并耐着性子让他们返工;而工人们也慢慢发生转变—— “好吧好吧,我们做,做不好不要说我们” 。